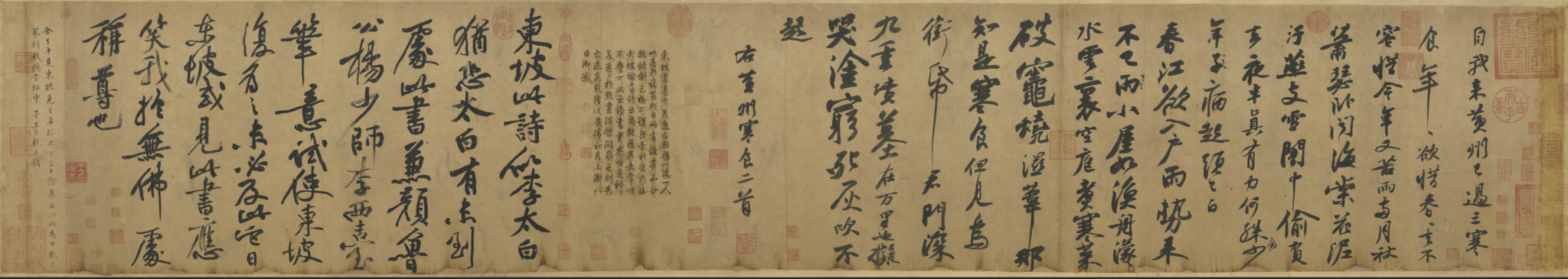

说起来,我想更进一步了解苏东坡的缘由,是因今年临《黄州寒食诗帖》。

《黄州寒食诗帖》,简称《寒食诗帖》、《寒食帖》,又称《寒食节帖》,为苏轼被贬黄州第三年(1082年)寒食节于东坡雪堂写下的二首诗,是平生最得意的书法作品,被称为“苏书第一”,二十世纪末更被评为“天下第三行书”。

《寒食帖》后来流入清宫收藏。咸丰10年(1860年)英法联军火烧圆明园,《寒食帖》险遭焚毁,旋为民间冯展云所得。清穆宗同治年间,《寒食帖》为广东人冯氏收藏,不幸遭遇火灾,冯氏紧急扑救,在手卷下端留下了黑色火灼痕迹。冯死后为盛伯羲密藏,盛死后被完颜朴孙购得,1917年在北京书画展览会上展出。1918年到颜韵伯手中。

1922年颜韵伯将《寒食帖》带到日本,为日本收藏家菊池惺堂收藏,有内藤虎的跋。大正12年(1923年)9月关东大地震,东京都一夕之间毁于火灾,菊池惺堂冒死抢救《寒食帖》,一时传为佳话。

1950年底,《寒食帖》由王世杰自日本阿部次郎家购得。1951年1月5日,罗家伦在日记中记载,王世杰约其同赏《寒食帖》。1981年4月21日,王世杰在台北市病逝。据蒋复璁说,王雪公生前曾有意将《寒食帖》捐献故宫博物院,但到逝世前,其他的收藏捐了不少,《寒食帖》尚藏家中。其后又有日本人来高价收买《寒食帖》,王氏后人顾及雪公理念,不忍国宝再次流出。1987年2月,台北国立故宫博物院以专案专款收购《寒食帖》,现收藏于台北国立故宫博物院。

《寒食诗》写在黄州,此时的苏轼被乌台诗案搞的身心俱疲。乌台诗案的起因是不同的政见表达,但硬生生地被政敌做成刑事案件。由此,时任湖州知州的苏轼“如捕盗贼”般地被抓到京城,未经审判就直接投入大牢,不仅肉体上经受酷刑的折磨,精神上也切实感受到死亡的威胁和恐怖。苏辙《为兄轼下狱上书》说:“轼早衰多病,必死于牢狱。”苏轼在《杭州召还乞郡状》中回忆,湖州被捕时,“自期必死,过扬子江,便欲自投江”,因吏卒监守未果,到狱中又想绝食“求死”。狱中遭狱吏凌辱,以为身体无法承受,必死无疑,遂写诗给弟弟苏辙托身后事,题为《予以事系御史台狱,狱吏稍见侵,自度不能堪,死狱中,不得一别子由》。此案后,苏轼贬谪黄州,虽然逃过鬼门关,但命运跌落到有生以来的最低谷。

政治上,回到原点。自二十六岁以制科入三等正式步入仕途,被命为从八品的大理评事、签书凤翔府判官,贬黄州后,二十年间积累打拼的政治资本全部归零,由正七品的祠部员外郎、知湖州降到从八品的黄州团练副使。不仅官阶一夜重回起点,而且被取消了俸禄,不能参与公务,实为被监管的失去人身自由的政治犯。

经济上,生活陷入困境。他一再与友人说:“初到黄,廪入既绝,人口不少,私甚忧之,但痛自节俭。”“余至黄州二年,日以困匮。”“流寓黄州二年,适值岁艰,往往乏食。”初到黄州,真正是无居无粮,先借居定惠院,随僧蔬食。半年后迁居临皋亭,才算居有定所。与来黄州之前的生活境遇相比,更是天壤之别。“仅俸钱收入每月就超过四十千,圭租所入,则足以供一百八十余人一年的口粮。”从优渥的上层士大夫生活跌落为贫困的政治难民,生活境况的落差之大,也让苏轼一时难以适应。

苏轼痛苦的,更是精神上的被抛弃和被孤立。他在《寒食帖》中写道:“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。”“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”“君门”遥不可及,回朝已是无望,心如死灰。初到黄州,十分困苦,曾对朋友坦露心声:“处患难不戚戚,只是愚人无心肝尔,与鹿豕木石何异!”他觉得自己重罪遭贬,被朝廷“废弃”,被君王抛弃,被同类士大夫嫌弃,极度自卑苦闷。别人不敢见他,他也不敢见人,自我封闭愧缩。他在信中说:“念以重罪废斥,不敢复自比数于士友间,但愧缩而已。”“坐废以来,不惟人嫌,私亦自鄙。”

谪居黄州,虽是苏轼人生命运的滑铁卢,却是其词作艺术的高峰。标志有二:一是词作数量最多,二是名篇佳作最多。

在百首宋词名篇中,苏轼一人占10首,其中5首作于黄州:《念奴娇》(大江东去)、《水龙吟》(似花还似非花)、《卜算子》(缺月挂疏桐)、《洞仙歌》(冰肌玉骨)、《定风波》(莫听穿林打叶声)。赤壁怀古词更位列百首名篇的榜首,是宋词第一名篇。在宋词三百首名篇榜单中,苏轼占24首,其中13首作于黄州,另有6首作于贬黄州之前、5首作于离黄州之后。数据显示,苏轼平生的名篇佳作,一半作于黄州。无论从数量还是质量上看,黄州都是苏轼词作的高峰期。

为什么在人生低谷困顿时期,苏轼能创造词作的辉煌?这有主客观方面的原因。从外在的客观条件来看,当时诗尊词卑的词体观念,为苏轼提供了自由作词的适宜环境。苏轼因写诗而酿成乌台诗案,所以居黄期间,不敢多写诗,以免再惹事端。他在与陈朝请、上官彝、沈睿达等友人的信中反复解释说:“某自窜逐以来,不复作诗与文字。”“多难畏人,遂不敢尔。其中虽无所云,而好事者巧以酝酿,便生出无穷事也。”“见教作诗,既才思拙陋,又多难畏人,不作一字者,已三年矣。”虽然苏轼并非彻底不作诗,但的确是少了许多。中华书局点校本《苏轼诗集》录存苏轼编年诗2352首,居黄诗仅有170首,占编年诗的7%。苏轼居黄期间,心有余悸不敢写诗,却可以放心大胆、自由无碍地写词。别人求诗,他一概谢绝,而他写词,却是主动寄赠,《与陈大夫》明确说:“比虽不作诗,小词不碍,辄作一首,今录呈,为一笑。”写诗有顾忌,写词可自由。于是,词就成了苏轼宣泄苦闷、挥洒才情的载体。

从内在的主观条件来看,在痛苦的磨砺中,苏轼的思想境界、人格精神逐步走向成熟,从而为词作提供了新的情思含量。他初到黄州写的《卜算子》(缺月挂疏桐),表现了他惊魂未定、孤独无助、徘徊茫然的心态和宁居冷清也要坚守自我信念的人格精神。两年后写的大江东去词,极力赞美渲染周瑜的人生得意、战功赫赫,是为反衬自我的人生失意,深层里则是表现自我理想未灭、希冀能像周瑜那样建功立业、最大限度地实现自己的人生价值,结句“一尊还酹江月”曲折地展现出苏轼在人生困境中仍葆有信心和希望却一时还看不到希望的矛盾苦闷的复杂心态。《定风波》的“一蓑烟雨任平生”,则表现了他最终走出痛苦的精神困境而进入超然旷达、能从容淡定面对人生风雨的成熟境界。黄州词作全面立体地展现了苏轼在痛苦中挣扎、探求、超脱的心路历程,提升了词的思想深度、情感力度和艺术精度。苏轼的黄州词,标志着词体思想情感的丰富性、复杂性、深刻性达到了前所未有的新高度,开启了词作的新路向,新范式。经过几年的磨炼与心灵的探索,他才逐步走出精神的痛苦,成为超然旷达的智者东坡。而他的黄州词,则用艺术的形式展现记录了他的心路历程。

黄州成就了智者东坡及东坡词,东坡词则唱响了黄州。